壹 前言

隨著無線通訊技術與智慧應用的快速演進,通訊系統的角色也正在轉變。未來的通訊系統將不再侷限於資料傳輸功能,而是朝向同時具備環境感知能力的整合型架構發展,期望藉由通訊與感測的融合,開拓更多元的應用場景,進一步提升整體網路效能與增添附加價值,並為整個通訊產業注入全新的商業動能與成長契機。

儘管通訊與感測系統在功能上略有差異,前者強調數據交換,後者則聚焦於環境偵測,但其基礎架構高度相似,皆包含天線收發模組、電磁波傳遞與訊號處理單元[1]。這樣的共通基礎,結合相關技術的日益成熟與突破,使兩者的融合成為可能。特別是在6G強調多技術整合的框架下,「通信感知一體化」有望成為未來無線網路的重要研究方向,若能實現資源共享與系統協同,將進一步釋放智慧應用的潛能,開啟無線通訊與智慧感知協同發展的新階段。

貳 科技發展現況

一、 通訊與感測系統的差異性

1.1 通訊系統設計目標與關鍵性能指標 通訊系統的設計初衷在於實現跨地域之間的數據、語音、文字訊息傳輸,涵蓋從早期的有線電話線路到現代的無線通訊技術。其核心目標是支援人與人之間的溝通與資訊交換,實現訊息的即時傳遞,並帶來更自由、便捷且高效的網路使用體驗。通訊系統中一般常用的關鍵性能指標(Key Performance Indicators, KPI)如下[2]:

• 數據速率:數據傳輸的快慢,影響用戶的下載和上傳速度。

• 頻譜效率:在給定頻譜資源下,能夠承載的數據量

• 能源效率:在提供相同性能的條件下,所消耗的能量

• 延遲:數據從發送到接收之間所需的時間,影響實時應用體驗

• 可靠度:網路連接的穩定性和可用性

• 連接密度:在一定空間內,可以同時連接的設備數量

1.2 感測系統設計目標與關鍵性能指標

感測系統則是如同人體的感官器官一樣,能夠探測外在環境中的各種物理現象,例如亮度、溫度、聲音、震動等,並將這些資訊轉換為可供電腦或微型處理器分析的訊號,以利後續判斷或利用。在眾多感測技術中,雷達感測的架構與無線通訊最為相近,其運作方式是透過發射無線電波並接收目標物的反射波,以準確且快速地獲取待偵測目標的位置、速度等相關資訊。整合通訊與雷達感測特性的通訊感知技術(Integrated Sensing and Communication, ISAC)引入了全新的感知KPI[3, 9],為未來系統性能評估提供更多面向:

• 服務範圍:系統可進行精確感應的最大距離限制

• 精確度:目標參數感測值與實際值的差異程度

• 解析度:系統能夠區分目標物體的精細程度

• 延遲:從啟動感知任務到獲得結果所需的時間

• 更新率:感測目標數據資料更新的頻率

• 漏檢機率(Missed detection):系統未能偵測到實際存在的物體或事件的次數百分比

• 誤報機率(False alarm):系統錯誤偵測到不存在的物體或事件的次數百分比

二、 通訊感知演進趨勢與應用案例

2.1 通感一體的技術演進趨勢與融合趨勢

在通訊系統的技術演進方面,隨著數據傳輸的需求不斷成長,傳統中低頻段已逐漸面臨頻譜擁擠與容量瓶頸的挑戰。為滿足高速率、大頻寬與低延遲的應用需求,通訊系統也積極往高頻段擴展,藉由更寬的可用頻寬大幅提升資料傳輸速率與系統容量。然而,高頻訊號在傳播過程中具有快速衰減、穿透能力差等物理限制。為此,大規模多輸入多輸出Massive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術應運而生[4]。透過大量天線陣列與波束成形技術,MIMO能有效提升訊號增益、強化空間覆蓋能力,並支援多用戶的同時通訊。此外,近年AI技術的快速發展正在改變通訊系統的設計與管理模式,使無線網路將具備自我優化、自我調整與智慧感知能力;而開放架構(如Open RAN)則推動通訊設備標準化與介面互通,並透過軟體化的方式實現資源的即時調度與動態管理[5]。

在感知系統的技術演進方面,傳統使用的頻率範圍相當廣泛,依應用需求不同可涵蓋從幾兆赫(MHz)到毫米波(GHz)。低頻段常應用於大範圍掃描,具備良好的穿透力與遠距離傳輸特性;而高頻段則因其波長短、解析度高,特別適合用於高精度的近距感測,如車用雷達、人體姿態偵測與工業自動化等場景,而MIMO與連續波傳輸技術在感測系統中也一直是持續研究與應用的主題[6, 7]。隨著裝置微型化與處理能力提升,各類型感測設備亦逐步邁向智慧化發展,不僅能進行訊號處理與控制,還支援具備與通訊網路連接的功能。

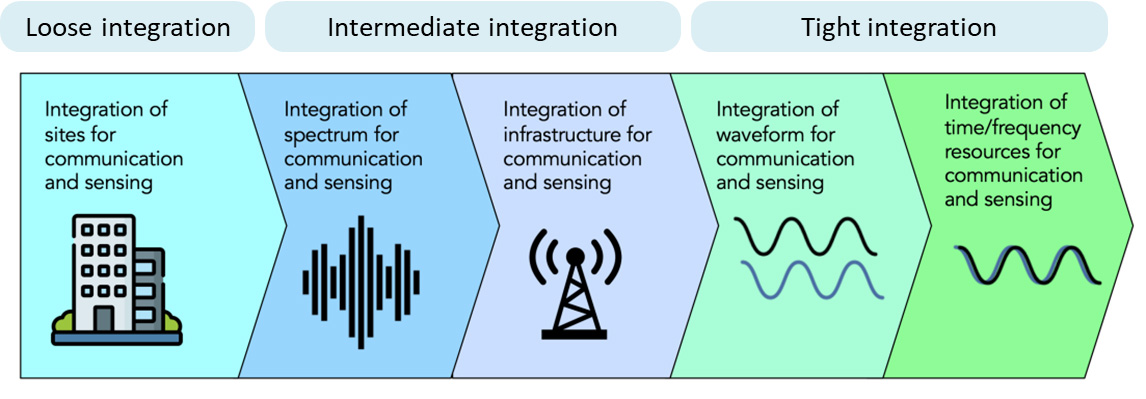

綜上所述,通訊與感測系統的技術差異邊界正逐漸融合,不僅在使用頻段上趨於重疊,所採用的技術也相似(如MIMO、連續波),再加上基礎設施與設備朝向智慧化發展,進一步提升了通訊與感知一體化的可能性。根據整合程度,可將通感融合劃分為鬆散整合(Loose Integration)、中等整合(Intermediate Integration)與緊密整合(Tight Integration)三種類型,如圖1所示:

• 鬆散整合:通訊與感測功能在軟硬體上各自獨立運作,僅透過應用層進行兩系統間的協調與資料交換。• 中等整合:通訊與感測系統共用射頻前端,但在訊號處理部分仍由各自的硬體與軟體模組分別實現。

• 緊密整合:設計共用的波形與訊號處理架構,並進一步在硬體與協定層實現深度融合,達到真正「通感一體」的整合型架構。

2.2通感一體的應用案例

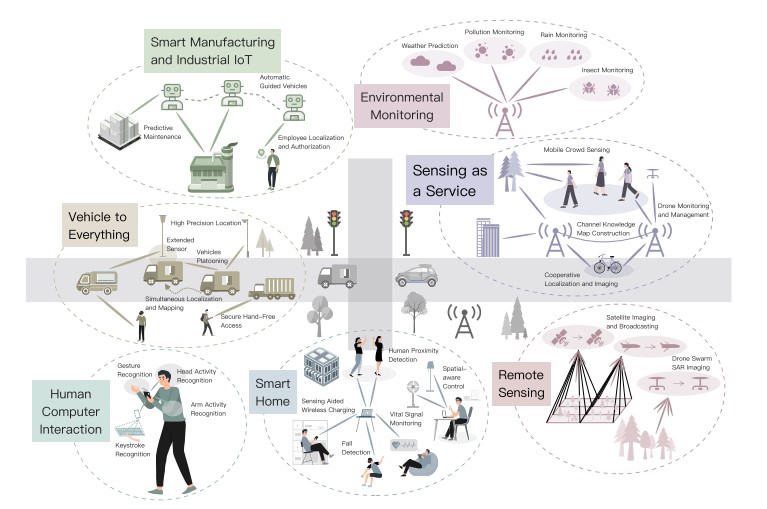

通感一體的應用案例廣泛[9],如圖2所示,可大致區分為六大類型,每個類別項目可互相搭配與結合以達到更好的效果:

I. 人體動作辨識

• 大規模動作:辨識目標人、物的整體移動與速度變化,能有效區分如跑步、打球、游泳等具有明顯動態特徵的行為,適用於運動分析、XR互動遊戲。

• 小規模動作:著重於肢體細微動作或姿態變化的感知,亦可追蹤生命徵象,如手勢辨識、轉頭、坐下,呼吸或心率等。

• 身體接近感應:探測人體靠近或離開特定區域的動態,如跌倒偵測、入侵偵測等。

II. 工業自動化

• 協作機器人:結合各類先進感測器、機器視覺與人工智慧等技術,具備近似人類搬運與操作的感知能力,能夠自主導航,並在動態環境中執行精確操作。搭載機器手臂後,可進行複雜的組裝、搬運、物品分類等工作,並與人類協作,提升工作效率與安全性。

III. 運輸物流

• 無人機運輸:在偏遠或交通不便的地區,提供高效的物流配送服務,能快速完成包裹、醫療用品、外賣等配送任務。

IV. 醫療監測

• 健康數據監測:支援個人生命徵象檢測,亦可結合遠端控制機器人進行監測和護理,如有異常會立即處理這些數據以評估情況,並在必要時向緊急服務部門發出警報,告知當事人的確切位置和健康狀況。

V. 公共安全與災難應變

• 生命徵象監測:利用配備感測器的無人機與車輛,進行災後搜尋與救援任務,偵測到生命現象後,精確定位並提供即時回應,有效提高救援效率。

• 風險監測: 感知環境數據以評估災害發生的風險,如有異常情況,系統會發出警報或疏散指令,幫助防範及降低災難損失。

VI. 智慧城市與基礎設施

• 交通雍塞分析:結合感測系統提供車輛與行人的粗略定位,以及交通號誌桿上的攝影機資訊,提供即時的交通密度數據,並進行擁塞分析,幫助管理部門掌握交通狀況,優化交通流量,並改善城市運行效率。

• 地圖建置:利用無人機或地面感測器產生用於城市規劃、災害防備和基礎設施建設的詳細地圖測繪,多源感測資料融合可提升準確度。

• 微變形感測:進行建築物、橋樑、採礦區結構的健康監測,掌握結構微變形狀況,從而制定提前維護和介入策略,有助於提高結構安全性和延長使用壽命,減少突發性故障或損壞的風險。

參 結論

通感一體化技術為6G的核心願景之一,期望未來基地台不僅能提供超高速的資料傳輸,更能同時賦予感知環境的能力,為智慧城市、自主駕駛、災害監測等多元應用奠定基礎。然而,實現通感一體化仍面臨波形設計、低成本硬體、跨層級整合與標準化等挑戰,為克服這些困難,產學研各界需緊密協作,推動技術創新和解決方案,以確保6G願景的實現。

肆 參考文獻

[1] Z. Feng, Z. Fang, Z. Wei, X. Chen, Z. Quan and D. Ji, "Joint radar and communication: A survey," in China Communications, vol. 17, no. 1, pp. 1-27, Jan. 2020.

[2] Available online: https://news.samsung.com/global/samsungs-6g-white-paper-lays-out-the-companys-vision-for-the-next-generation-of-communications-technology (accessed on 27 February 2022).

[3] Available online: https://www.huawei.com/cn/huaweitech/future-technologies/integrated-sensing-communication-concept-practice

[4] M. A. Jensen, "A history of MIMO wireless communications," 2016 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (APSURSI), Fajardo, PR, USA, 2016, pp. 681-682

[5] Alliance, Open RAN. " O-RAN: Towards an Open and Smart RAN. ", White Paper, October 2018.

[6] X. Fang, W. Feng, Y. Chen, N. Ge and Y. Zhang, "Joint Communication and Sensing Toward 6G: Models and Potential of Using MIMO," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 10, no. 5, pp. 4093-4116, 1 March1, 2023.

[7] X. Wu, P. Liu and M. Kadoch, "Research on the Anti-Interference Performance of FMCW Signals Against Communication Signals," 2023 International Conference on Information Processing and Network Provisioning (ICIPNP), Beijing, China, 2023, pp. 419-423.

[8] H. Wymeersch et al., "Joint Communication and Sensing for 6G - A Cross-Layer Perspective," 2024 IEEE 4th International Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), Leuven, Belgium, 2024, pp. 01-06.

[9] European Telecommunications Standards Institute, "Integrated Sensing and Communications (ISAC); Use Cases and Deployment Scenarios," Tech. Rep. ETSI GR ISC 001 V1.1.1, March 2025.

[10] F. Liu et al., "Integrated Sensing and Communications: Toward Dual-Functional Wireless Networks for 6G and Beyond," in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 40, no. 6, pp. 1728-1767, June 2022.